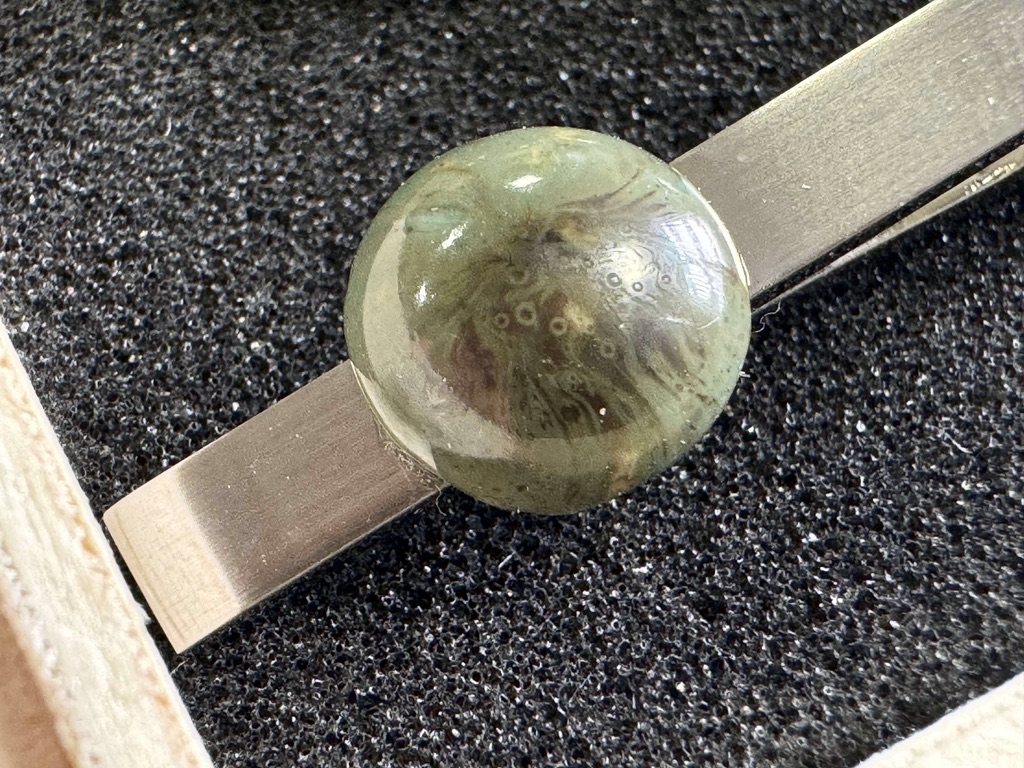

“台焼×Gally カフス & タイクリップ”

『糠青磁釉』(ぬかせいじゆう)は、台焼釉薬を活用。

製法や細かな調合などは、独自のもので秘密である。

色合いといい、柄といい、自然が織り成す絶妙な風合いが実に素晴らしい作品です。

ご依頼主でもある駒田氏の名案やパスにより、そこに応えるべき葛藤を乗り越えて

作品を完成させた台焼五代目杉村氏。その作品を見せて頂いた時は、衝撃的な感動と感激でした。

完成までのストーリーを聞き、作品に対してご依頼主の”ためだけに” 渾身の想いを込めて届け、

喜んでいただき 長く使っていただくまでが、私ども作り手の源である事をあらためて学ばさせて頂きました。

岩手が誇る匠

台焼(だいやき)は岩手県花巻市で焼かれる陶磁器。

明治28年から続く 今年で創業は約130年続く窯元。

明治の中ごろ、花巻温泉の台に誕生した磁器である。創始者杉村勘兵衛は、陶土を温泉の万寿山に求め、寒国の風土にも堪える、堅牢で雅致のある製品を作り出すことに苦心した。中でも白磁器は先進地の水準にせまり、大正11年の平和博覧会で入賞し、その代表作は花巻市の文化財ともなっている。

受賞暦 平成9年日本民芸公募展優秀賞他入選

台焼 五代目 杉村 峰秀

→【台焼】